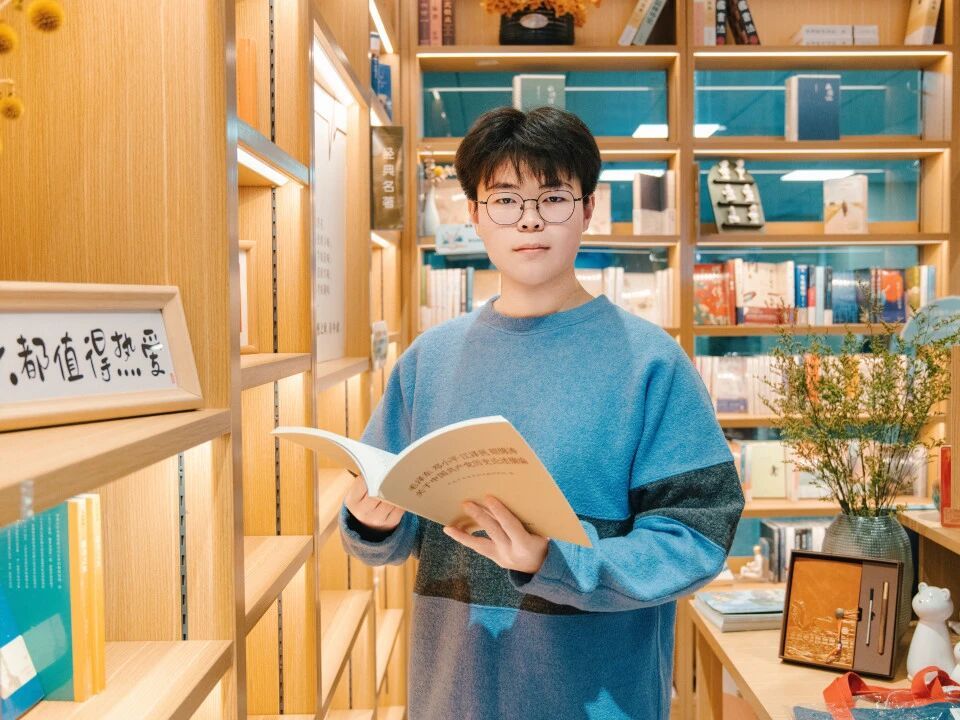

绩点3.85

综测排名第一

是学校首届“科大之星”的获得者

荣获两次国家奖学金

获中国国际大学生创新大赛(2025)

高教主赛道 国家级金奖

手握两项实用新型专利授权

推免至北京科技大学直博

他就是

稀土产业学院

冶金工程专业2022级本科生

李岩

以热爱为舟 以坚韧为桨

在科研与求学的征途上

活成自己期待的模样

逆风翻盘 梦想锚定

初入大学校园,他并未展现出过人天赋,大一成绩徘徊在专业20至30名,由于高考模式的不同,化学类课程的抽象原理更是成为他求学路上的“拦路虎”,只能依靠反复背诵、逐题拆解的笨办法艰难攻克。但“保研”的目标从入学之初便在他心中锚定,这份对学术深造的执着与不甘落后的韧劲,成为支撑他一路前行的核心动力。为了缩小差距,他养成每晚复盘课程的习惯,将零散知识点梳理成体系化笔记;无数个深夜,教学楼的楼道里总能看到他伏案背书的身影,常常坚守至凌晨两三点。

他的青春里不止有书桌:加入校大学生记者团担任摄像记者,扛着相机穿梭在校园活动现场,用镜头记录科大学子的风采,也凭这份专注拿下“优秀学生记者”的表彰;多次获得各类优秀学生干部表彰;累计300余小时的志愿服务里,疫情期间的社区核酸采样、“返家乡”的贡献、马拉松赛场的后勤……他以青年担当,把温暖揉进日常。

“凡事发生,必利于我”是他的信念,并始终贯穿求学全程,他把成绩落后的压力、知识点晦涩的困境都视作成长的养分,在一次次攻坚克难中实现能力跃迁——大二成绩专业排名靠前,最终以综合测评第一的优异成绩,为本科阶段的学习交上了完美答卷。

科研深耕 保研加码

科研探索与竞赛实践,是他保研路上的重要加分项。他一头扎进金属材料的世界:聚焦高温合金、稀土陶瓷材料在刀圈中的应用,参与横向课题研究,连节假日都守在实验室里——曾为突破组内纪录,一天磨制40个合格样品,指尖的酸痛里,藏着“做出成果”的执念。

科研与竞赛的路上,“中下游开局”是他们小组的常态:每次比赛初期,项目进度、成果呈现总落在后面,看着其他团队的亮眼表现,焦虑也曾漫过心头。但他偏不信“开局定结局”:带领团队连夜梳理短板,把实验数据再打磨、把路演逻辑重串联,在最后冲刺阶段铆足劲“补短板、亮优势”——次次中下游入场,却总能在决赛里杀出重围,捧回自治区金奖、拿下优秀项目名额,让“逆袭”成了他们的专属标签。

从“实验新手”到团队负责人:他统筹项目进度、协调跨职能协作,带领团队斩获自治区金奖,更实现全员保研(并且80%成员获国奖);两项专利、三篇论文,以及央视与包头电视台的采访报道,让他的科研成果照进了社会价值,彰显了青年学子科研实践的社会影响力。

保研选择时,他收到多所高校录取通知,但他一心笃定北京科技大学直博——北科大在高升飞机合金领域的顶尖实力、导师对学生的悉心培养理念,以及研究方向与本科科研的高度契合,让他坚定了这一契合个人兴趣与国家需求的选择。期间,他赴北京科技大学高等工程师学院、中科院等机构交流学习,前往香港大学访问拓宽视野,持续为学术之路积淀能量。

紧绷的节奏里,他用热爱松绑:出差时揣着相机穿梭街巷,定格城市建筑的线条与烟火气,镜头里的光影是消解疲惫的解药;闲暇时奔赴球场,在奔跑投篮的节奏里,把压力换成汗水。这些爱好成了他的“能量站”,让科研的枯燥里长出松弛的枝丫。

矢志前行 薪火传递

保研不是终点,而是新的起点。如今的他仍在深耕科研项目,并即将赴徐州招商会分享技术成果,还在为硕博课程并修做准备,他的目标始终清晰:要推动科研成果转化落地,切实服务社会需求。

回望来路,他想对学弟学妹说:保研的关键从不是盲目追捧院校光环,而是尽早锚定方向——在学习中沉淀,在科研中积累,在选择时忠于内心;也留一份热爱给生活,用志愿服务与兴趣填满青春的维度;遇到挫折别退缩,相信每段经历都有意义,脚踏实地,终会拿到属于自己的“惊喜结局”。

回首往昔 他心怀感恩

放眼前程 他目光坚定

学术之旅常有孤寂与挑战

但他始终保持着对真理的热忱与执着

愿他在接下来的岁月里

不断拓展科研的边界

以坚韧与智慧书写属于自己的学术篇章

在探索的道路上始终步履不停

以梦为帆 乘风破浪